みなさんこんにちは(=´∀`)人(´∀`=)

ぱく先生です!すっかり秋っぽくなりましたね。

先生はずっと前から長袖に変わりました。(寒い…)

今年の夏も暑かったですがあっという間でした。(寒い…)

新しい季節を迎えると同時に、9月と言えば(?)・・・

2018年あと残り3ヶ月ーということは・・・

クリスマスコンサートまであと3ヶ月!

楽しみですね

さて、「譜読み」についてですが、

まずこれより「譜読み=音読み」という認識から変えて行きましょう。

もちろん音も譜面の一部ですが、全てではないということ。

譜読みについては、一冊の本になるくらいのたくさんのことを語らなければなりませんが、今回は単純に譜面そのものから読むべき、読み取れることついて一緒に考えてみたいと思います。

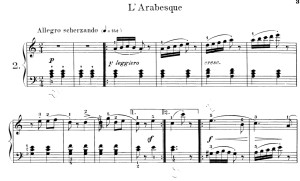

[譜1]

・・・これは(!)

すでに目にしたことのある生徒さんもいると思います。ブルグミュラー25の練習曲第2番「アルベスク」です(*´︶`*) 2018年の発表会ではなんと3人の生徒が演奏している、それくらい有名、知名度(?)の高い曲です。

それでは、譜読みを始めましょう♫

♪♪♪

- 作曲者「ブルグミュラー」

極たまにアラベスクを弾いていながら、作曲者を知らない人もいたりしますが・・・アンデルセン童話をアンデルセンが書いたと知らず読むのと一緒ですね・・・笑

では、ブルグミュラーってどんな人?

⚫️時代

1806生まれ、1874死去。(そこそこ長生きしています)

19世紀ですね。先生は19世紀の音楽について、160枚程の論文を書きました!それくらい100年の間には、音楽の分野だけでも多くの出来事があったのです。

少なくとも知っておきたいのは、「ロマン派」の作曲家だったこと。

ロマン派の特徴は「表現」することが流行っていて、そして音楽の表現にイメージをもたらすために「表題(タイトル)」を使用していました。

そして25の練習曲を書いた時期にはフランスのパリにいました。

パリと言えば→華々しい!。ドイツ人のブルグミュラーにとっては外国ですが、そんな華々しい国で名をあげていたのですよ。すごい人でしょう!

⚫️人そのもの

ベートーヴェンは耳が聞こえなくなっていた人ですが、耳が聞こえなくなる前に書いた曲を弾くときって、その情報は必要ないですね(笑) それより、どんな性格?どんな環境で生活してた?周りには人はどんな人がいて、どう影響し合っていた?など、もっと単純に作曲者の「日常」を伺ってみましょう。

ブルグミュラーのお父さんオルガン奏者・指揮者で、弟も作曲者・ピアニストでした。うわっ、音楽家家系ですね!ブルグミュラー自身も作曲者・ピアニストでありながら、ベテランのピアノの先生として名を馳せていた時期に、この曲が生まれました。ここまでくるとチェルニー大先生を思い出しますね。チェルニーの練習曲の「量」には負けて(?) ますが、ピアノ初心者たちの演奏技術を手助けするために「質」にこだわりました。

ブルグミュラー先生の思い、伝わってきましたか?(´-`).。oO

♪♪♪

- タイトル「アラベスク」

「25の練習曲」のところもタイトル(曲集名)になりますが、ここでは、直「アラベスク」についてです。先程の話で音楽の表現に直関係している「言葉」から想像できるイメージです。

[画1]

[画1]は、アラベスク模様です。目が回りますね(@_@;;)

特徴は、対象、バランス、反復、模倣、装飾などがあります。

難しいイメージですが、小さい生徒さんのレッスンでももちろん

やさしい言葉でこれらの説明をしています。

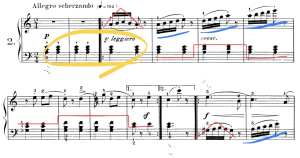

[譜2]

大雑把ですが、あらゆるところでアラベスク模様が連想されます。

赤→対象、バランス

黄→反復

青→模倣、反復

などなど。

[譜3]

みんなの苦手なdim. e poco rall. のところも!

単純なイメージだけでこんな素晴らしい曲作れちゃうのですね。さすがブルグミュラー先生!

♪♪♪

いかがですか。「音を読む」だけが譜読みではないことをみなさんに伝えたくて記事を書いてみました。作曲者とタイトルも、実際譜面に書いている文字情報です。

作曲家、タイトルからのイメージをわかって弾くだけでもだいぶ演奏が変わると思います(^ ^)

次回は音読みから始め、譜読みのポイントのお話になります★

読んでね!それでは!

つづく・・・

★うんへ